【新闻报道】2023年国际阿尔茨海默病及相关病学术大会——北京老年痴呆防治协会学术年会

由北京老年痴呆防治协会、《阿尔茨海默病及相关病杂志社》主办的2023-北京老年痴呆防治协会学术年会于2023年7月23日隆重召开。本次会议同时也是(中国)阿尔茨海默病防治协会及国际老年痴呆协会中国委员会举办的2023-国际阿尔茨海默病及相关病学术大会的北京分会场。会议通过知网平台以线上方式进行全网直播。

本次学术年会围绕认知障碍与健康老龄化进行深入探讨,特邀请国内知名临床、护理、基础、公共卫生等多领域专家和学者,共同开展认知障碍的治疗和康复以及认知障碍者的关怀、支持和照护等方面的学术交流。

(中国)阿尔茨海默病防治协会会长王军教授,北京老年痴呆防治协会理事长王虹峥教授分别为会议开幕致辞。北京老年痴呆防治协会副理事长肖卫忠教授,北京老年痴呆防治协会副理事长刘肇瑞副研究员担任本次会议的执行主席。

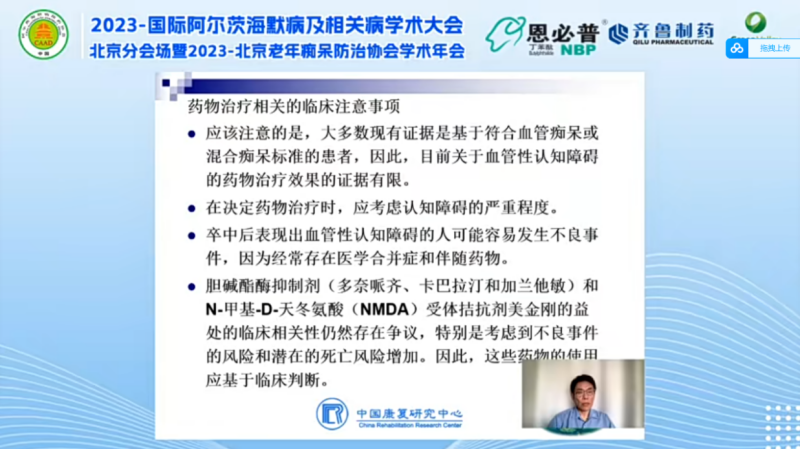

在上午的学术报告环节,有多位专家学者进行了主题演讲。其中,协会名誉理事长、首都医科大学宣武医院的李坤成教授分享了针刺治疗阿尔茨海默病MRI国内外相关研究进展,研究表明针刺四关穴拔针后,fMRI的脑激活区仍有激活,且有改善aMCI者认知损害的疗效,而rs-Fmri可用于评价针刺四关穴延缓aMCI的疗效。协会理事、首都医科大学附属北京天坛医院的徐俊教授讲述了饮食营养作为多维度环境因素或可对AD的发生发展起到重要作用,未来有必要总结AD疾病谱、营养状况和照料者负担三者之间的关系,进一步探索营养在AD发生发展中的潜在作用机制,以填补目前AD相关认知障碍领域的研究差距与空白。此外,还有协会监事长、中国康复研究中心的张通教授探讨了卒中后认知障碍,并指出卒中后认知障碍的诊断需要确认脑血管疾病,MRI 比 CT 对血管变化更敏感,如果影像学检查不可用,与卒中一致的临床病史和检查结果可作为脑血管疾病的客观证据,同时还需要接受抑郁症筛查;卒中后认知障碍的干预目标应以人为本,明确卒中患者、其家人和照护者的价值观和期望值,其干预策略的选择应根据患者的临床情况进行个体化设定。协会副理事长、北京大学第三医院中央党校院区院长肖卫忠教授分享了阿尔茨海默病的全程管理,明确要根据AD不同发展阶段采取相应的治疗,要加强康复与照料护理,加强认知功能训练,同时要做好多模式的预防。协会理事、北京大学第六医院黄悦勤教授讲授了北大六院项目团队在北京西城和大兴两地区完成了一系列研究,并增加了干预研究,在10/66 老年期痴呆系列研究中贡献了中国的流行病学数据。中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心尹香君教授讲授了慢病中心在全国12个省(市)实施开展了“老年期重点疾病预防和干预”项目,并探索出“2642”患者居家-社区管理模式,相关政策建议被国家卫健委采纳。

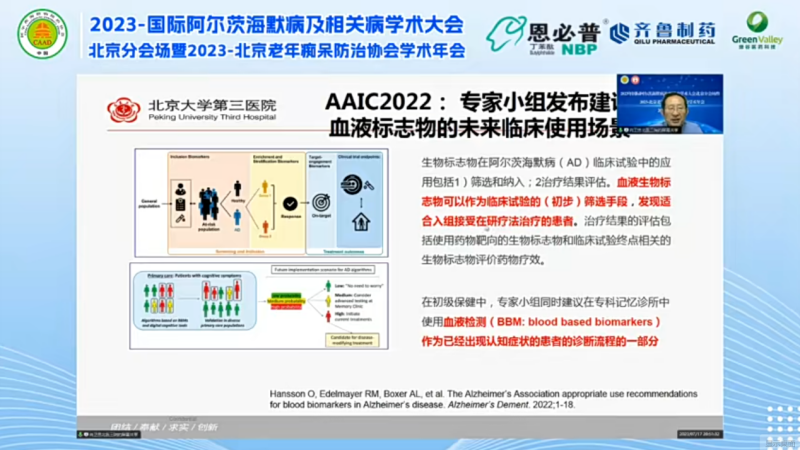

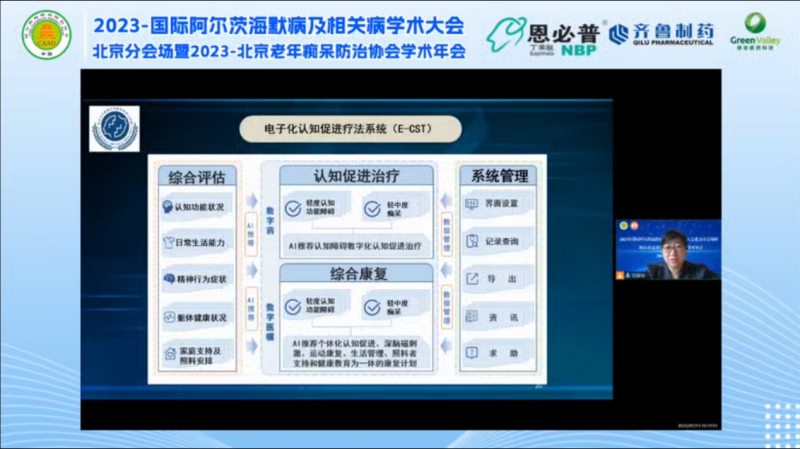

在下午的学术报告环节,继续有多位专家学者带来精彩演讲。(中国)阿尔茨海默病防治协会常务理事、中日友好医院的彭丹涛教授介绍了国际相关指南及2019年《中华老年杂志》发布的脑小血管病相关认知功能障碍中国诊疗指南,指南中的明确了血管因素认证障碍的识别与管理。首都医科大学附属北京安定医院的闫芳教授介绍了心理健康教育在改善北京市养老机构老年人的心理健康水平成果。首都医科大学宣武医院的魏翠柏教授讲授了Aβ、Tau为核心的多种AD外周标志物联合应用更能提高诊断准确性。随后,天津精神病学研究所的陈京山教授讲述了单分子免疫阵列(Simoa)技术,其将单分子计数用于AD血液生物标志物的检测,可测量各种不同基质中的飞克数量级的蛋白质,在阿尔茨海默病血液生物标志物应用中有着很好的应用价值进展。协会理事、北京大学护理学院的王志稳教授讲述其团队采用复杂网络分析,总结个案的证据和专家经验,探究学习图谱特征的最优模型,构建智能推荐系统,为照护者提供身边虚拟专家,创新照护支持模式,解决人员不足所致的供需失衡,改善失智照护结局,推进专业照护服务普惠化。协会副理事长、北京大学第六医院社会精神病学与行为医学研究室副主任刘肇瑞教授介绍了老年人认知功能减退的数字疗法,并指出目前北京市尚无药品监督管理部门注册认证的与认知障碍有关数字疗法,呼吁应当大力发展和重视认知障碍数字疗法以积极应对挑战。

北京老年痴呆防治协会学术年会是一场汇聚智慧、推动科研进步的盛会。通过国内外专家的学术交流和分享,本次会议必将为认知障碍领域的发展贡献重要力量,为改善老年痴呆患者的生活质量提供新的思路和方向。

本场新闻专题报道:田霄翌

审阅:刘肇瑞

北京老年痴呆防治协会

2023年7月23日